かつて定番の清涼タブレットとして親しまれたカルミンが終売になってから、「あの味にもう一度出会いたい」と感じている方は少なくありません。私自身も子どものころ、丸いパッケージを手に取るのが楽しみで、口に含んだときのやさしい清涼感をよく覚えています。しかし現在では店頭で見かけることがなく、似ているお菓子を探す人が増えています。

この記事では、カルミン誕生の歴史や人気の理由、終売の背景を整理しつつ、今でも買える代替候補や懐かし系のお菓子を詳しく紹介します。さらに、昭和レトロ菓子専門店や通販での探し方も解説。カルミンに似てるお菓子を探している方が、自分に合う一品を見つけられる内容になっています。

- カルミンの歴史と終売の背景を要点で把握

- 現役で買える近い味や食感の候補を理解

- 購入しやすい入手ルートと探し方を把握

- 自分に合う選び方の基準を具体化

カルミンに似てるお菓子を知る前に

- カルミン誕生の歴史と背景

- 人気を支えた味と特徴

- 終売に至った理由とは

- 昭和レトロ菓子専門店や通販で探す方法

カルミン誕生の歴史と背景

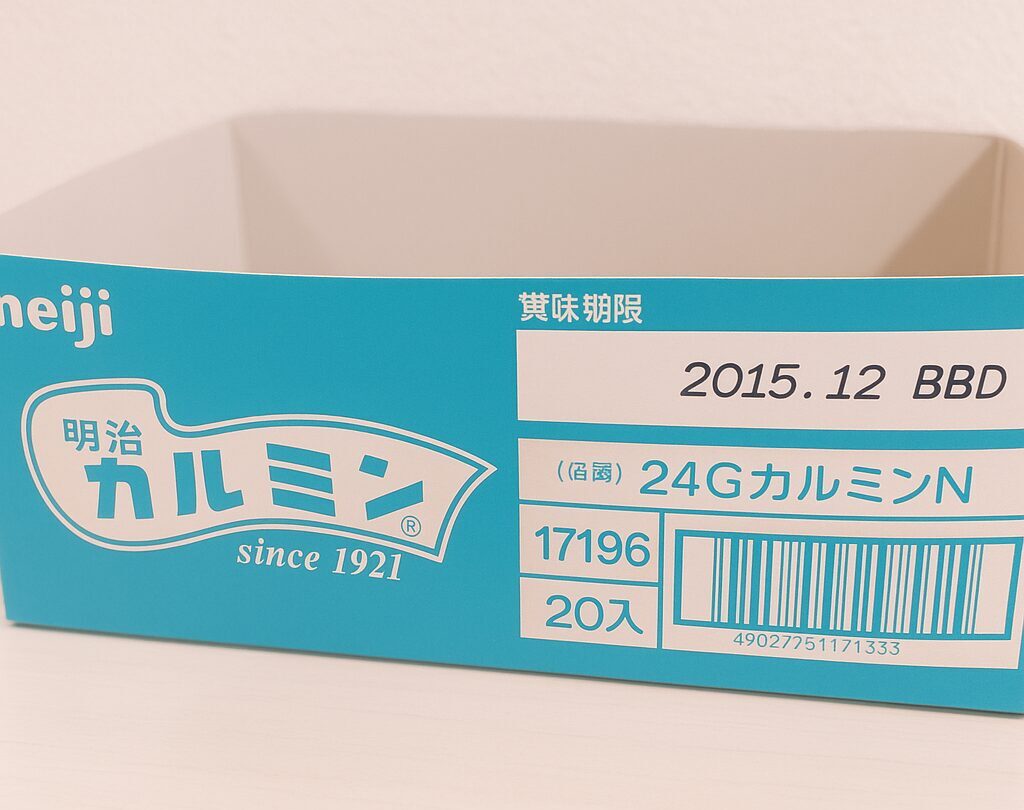

大正期の1921年に登場したカルミンは、清涼感のあるタブレット菓子として約94年にわたり流通してきました。名称はカルシウムとミントの語を組み合わせたものと報じられており、白色の錠菓という視認性の高い設計が特徴です(出典:スポニチアネックス、J-CASTニュース)。当時の嗜好菓子は甘味が強いものが主流でしたが、ミントの清涼感を前面に出すことで差別化し、幅広い年代に認知が広がりました(出典:J-CASTニュース)。発売年は同社のミルクチョコレートより古く、長寿ブランドとして語られてきたことが各報道で確認できます(出典:スポニチアネックス)。

年表で押さえる主要トピック

| 年代 | できごと | 根拠 |

|---|---|---|

| 1921年 | カルミン発売開始 | 出典:スポニチアネックス (スポニチ Sponichi Annex) |

| 昭和〜平成期 | 清涼タブレットとして全国流通 | 出典:J-CASTニュース (J-CAST ニュース) |

| 2015年3月末 | 生産・販売終了 | 出典:テレ朝NEWS (テレ朝NEWS) |

上記のように、発売から終売までの流れを俯瞰すると、長期にわたり同一コンセプトを貫いたことが読み取れます。歴史的な位置づけや製品哲学を理解しておくと、後述する代替候補を評価する基準が明確になります。なお価格や内容量については、当時24グラム15粒入り税別60円などの情報が報道で伝えられており、時期ごとに仕様が調整されてきた経緯がうかがえます(出典:スポニチアネックス)。

人気を支えた味と特徴

カルミンの記述では、炭酸カルシウムを含む白色のタブレットに穏やかなミントの香味を合わせた設計とされています。報道や各種解説では、口に含むと軽い発泡感のある口どけが感じられ、強すぎない清涼感が日常使いに向く特性として語られています、という情報があります。栄養成分や配合については年代やロットにより異なる可能性があり、当時の広報説明や報道表現の範囲で紹介されています、という整理が適切です。

この設計思想は、現在のミントタブレット市場で一般的な超小粒・高清涼タイプとは異なる立ち位置にあります。すなわち、粒径が比較的大きいタブレットで持続的に溶ける時間を確保し、急峻な刺激ではなく穏やかな爽快感を提供する方向性です。後年の派生味としていちご味などが存在したことも報じられており、清涼感と菓子の楽しさのバランスを模索したブランドであったことがわかります。

明治から販売されていた清涼菓子「カルミン」7年前に販売終了になりました。懐かしいお菓子です❣️炭酸カルシウムが配合されていて、口に入れるとシュワってなって人気だったなぁ pic.twitter.com/if18UQW9r0

— しんちゃん (@TaShinichi) January 21, 2023

終売に至った理由とは

2015年3月末をもって生産・販売が終了した背景について、明治の広報説明として、市場環境の厳しさと売れ行きの低下が理由とされています、という報道があります。市場側の変化としては、日常の携帯性や口寂しさ対策を重視するニーズの高まりに伴い、超小粒で枚数が多い現代型タブレットが主流化した点が挙げられます。

パッケージサイズや粒の大きさ、味設計が異なるカルミンは、相対的に選ばれにくくなった可能性があります。複数の報道を総合すると、長寿ブランドといえども需要構造の変化や売上のトレンドを踏まえたラインアップ再編の一環として、終売判断に至ったと理解できます(テレ朝NEWS, ねとらぼ)

加えて、小売の棚効率やSKU最適化が進む中で、回転率の高い小粒タブレットや無糖ガムが優先されやすい市場力学も考慮されます。こうした外的環境は、ミントタブレット全体の競争を加速させ、ロングセラーでも継続のためには設計刷新やプロモーション刷新が不可欠であることを示唆します。

終売は残念な出来事ではありますが、現在の代替候補を選ぶ際には、味の近さだけでなく使用シーンや携帯性などの評価軸に置き換えて考えると納得感の高い選択ができます。

片付けをしていたら、大好きだった明治のカルミン(未開封)が出てきたぜぇ。

— ちゃたろう (@tumecube) July 13, 2024

賞味期限2015年…イケるか!?←イケない😇

カルディにカルミンに似たお菓子があるらしいので探しにいきたいですね。 pic.twitter.com/QRm46cTyjK

昭和レトロ菓子専門店や通販で探す方法

カルミン自体は2015年に販売終了となりましたが、似た味や雰囲気を求める場合には、昭和レトロ菓子を扱う専門店やオンライン通販が選択肢となります。サクマ製菓の公式オンラインショップ「キャンディマーケット」では、サクマドロップスやキャンディ類など往年のロングセラーを購入することができます(出典:サクマ製菓 キャンディマーケット公式サイト)。

また、ロッテの直営モール「ロッテオンラインショップ」ではクールミントガムやグリーンガムといった定番ミントガムをまとめ買い可能です。いずれも公式直営を利用することで在庫状況や最新仕様を確認できるため安心です。

さらに、輸入食品を多く取り扱うカルディコーヒーファームでは、オランダ発のウィルヘルミナミントが販売されていることが確認されています。この商品はカルミンと同様に大粒タブレットで、爽やかな清涼感があることから代替品として紹介されるケースも多い傾向にあります。その他にも、北見ハッカ通商が製造するハッカ飴や、海外輸入品のPOLOなどがオンラインショップで流通しています。

通販活用のポイント

- 公式直営サイトを優先して検索し、正規品を確実に入手する

- ECモールでは出品者の評価やレビューを参考に信頼性を確認する

- 昭和レトロ菓子専門店では、期間限定の復刻品やコラボ商品に出会える可能性もある

こうした方法を活用すれば、カルミンの代替や懐かしい雰囲気を楽しむ菓子を見つけやすくなります。

カルミンに似てるお菓子おすすめ紹介

- ミンティア(MINTIA)|手軽に楽しめる定番

- フリスク(FRISK)|爽快感を求める人に

- クロレッツタブレット|噛んでリフレッシュ

- サクマドロップス|懐かしさを味わえる名品

- クールミントガムとグリーンガムの魅力

- ハッカ飴|スッと広がる清涼感

ミンティア(MINTIA)|手軽に楽しめる定番

ミンティアはアサヒグループ食品が展開する無糖タブレットで、1996年に発売されました。最大の特徴は、名刺入れサイズの薄型ケースに約50粒前後が入っており、非常に携帯性が高い点です。公式サイトによると、発売以来20年以上にわたり市場シェアを維持し、フレーバーは20種以上に及ぶとされています(出典:アサヒグループ食品公式サイト)。

砂糖不使用でカロリーが抑えられていることが特徴であり、日常的に利用しやすいことからオフィスや通勤時のエチケット用途にも広がっています。近年では「エナジー系」「フルーツ系」などの新フレーバーや、メントール濃度を変えたシリーズが展開され、多様な嗜好に対応している点が注目されます。

ミンティアの強み

- 携帯性に優れる薄型パッケージ

- フレーバーが多彩で選択肢が豊富

- コンビニやスーパーなどで容易に入手可能

カルミンと比較すると、粒は小さく即効性のある清涼感が特徴で、持続性よりも「気分転換の速さ」に強みがあります。

フリスク(FRISK)|爽快感を求める人に

フリスクは1986年にベルギーで誕生し、日本では1992年から販売が始まりました。現在はグローバルブランドとして展開されており、日本市場でも強い支持を得ています。公式情報によると、フリスクの標準サイズは直径8mm前後の小粒タブレットで、メントール濃度が高く、口に含むと直ちに強烈な清涼感が広がります(出典:FRISK公式サイト)。

また、フリスクには大粒タイプの「FRISK Neo」や、息を長時間すっきりさせる「FRISK Clean Breath」など複数の派生シリーズがあります。いずれも小型ケースに収納されており、外出先やビジネスシーンで使いやすい設計です。

カルミンと比較すると、強度の高い清涼感を好む人や、短時間でリフレッシュしたいシーンに向いています。持続性という点ではガムに劣りますが、速効性とインパクトの強さで差別化されています。

クロレッツタブレット|噛んでリフレッシュ

クロレッツは米国発祥のガムブランドで、日本ではロッテが展開しています。公式ブランド情報では「息スッキリ、長持ち」がコンセプトとされており、クロレッツガムは現在も広く流通しています(出典:ロッテ公式サイト)。一方で、過去にはタブレットタイプも販売されていた記録があり、噛むガムだけでなくタブレットでも一時期は選択肢が存在していました。

ガム版の強みは、噛むことで唾液の分泌が促され、爽快感が持続する点にあります。カルミンのように溶かして楽しむタブレットとは異なりますが、リフレッシュ効果の持続時間を重視する場合には有力な選択肢です。なお、タブレットタイプは現在並行輸入品や在庫処分で見かける程度であり、安定的に購入したい場合はガム版が現実的です。

サクマドロップス|懐かしさを味わえる名品

サクマドロップスは明治期から続く日本のロングセラー菓子で、缶入りのカラフルなドロップとして多くの世代に親しまれてきました。特に、戦時中や戦後の厳しい時代に子どもたちを支えたお菓子として知られ、昭和のレトロ文化を象徴する存在ともいえます。現在もサクマ製菓の公式通販や大手ECサイトで販売されており、フルーツを中心としたさまざまな味が一缶に詰め込まれている点が特徴です(出典:サクマ製菓公式サイト)。

カルミンとは味の方向性が異なるものの、どちらも「時代を超えて愛された菓子」という共通点があります。サクマドロップスは強いミント風味ではなく、フルーティで甘酸っぱい味わいが中心です。そのため、ミントの代替品というよりも「カルミンと同じく懐かしさを楽しむ菓子」として位置づけられます。昭和の映画やアニメにもしばしば登場し、視覚的にも郷愁を誘うアイテムです。

レトロな缶パッケージは保存性に優れるだけでなく、インテリアやコレクション目的で購入する人も少なくありません。カルミンの再現というよりは、昭和の雰囲気を味わいたい読者に適しています。

クールミントガムとグリーンガムの魅力

ロッテが展開するクールミントガムとグリーンガムは、いずれも戦後から長く愛されてきた定番商品です。クールミントガムは「南極の風」をキャッチコピーに掲げ、冷涼感を前面に打ち出した商品として1960年代に登場しました。噛んだ瞬間にスッと広がる爽快さが特徴で、強いミント感を好む人に支持されています(出典:ロッテ公式ブランドページ)。

一方、グリーンガムは優しい香りの初摘みミントを使用しているとされ、刺激が強すぎない落ち着いた清涼感が持ち味です。パッケージも長年ほとんど変わらず、緑色を基調としたシンプルなデザインは世代を超えて認識されています。特に「強いミントは苦手だが爽やかさは欲しい」という層に適しています。

両者に共通するのは、板ガム特有の噛み応えと、比較的長持ちする清涼感です。カルミンがタブレットとして「口に含む爽やかさ」を提供していたのに対し、ガムは「噛み続けることで持続的に爽快感を得る」点で違いがあります。用途や好みによって選ぶとよいでしょう。

ハッカ飴|スッと広がる清涼感

ハッカ飴は、日本では特に北海道の北見地方で発展した伝統的なミント菓子です。北見ハッカ通商によると、原料に使用されるℓ-メントールは世界的にも評価が高く、冷涼感と香りの広がりが特徴とされています(出典:北見ハッカ通商公式サイト)。タブレットとは異なり、飴としてゆっくり溶かしながら楽しむため、持続的な香りと清涼感を味わうことができます。

カルミンと同じ「ミントの清涼感」を求める場合、ハッカ飴はより直球でシンプルな選択肢です。砂糖を含むため甘さもあり、昔ながらの駄菓子屋や観光地のお土産としても根強い人気を保っています。また、ハッカ飴は近年、オンライン通販や健康食品ショップでも取り扱いが拡大しており、手軽に入手可能です。

カルミンと比較すると、タブレットの軽やかで発泡感のある口溶けに対し、ハッカ飴は甘さとメントール感がストレートに伝わります。持続性を求める人や、より強い清涼感を欲する場合に適した選択肢といえるでしょう。

まとめ|カルミンに似てるお菓子を選ぶポイント

- カルミンは1921年に発売された清涼タブレット

- 商品名はカルシウムとミントの組み合わせに由来

- 2015年3月末で終売となり現在は入手不可

- 終売の背景は市場縮小と需要減少による影響

- レトロ菓子専門店や通販で代替商品が探せる

- ミンティアは携帯性とフレーバーの多様性が強み

- フリスクはメントール濃度が高く爽快感が強烈

- クロレッツはガム中心で持続性に優れる

- サクマドロップスはレトロ感と多彩な味で支持される

- クールミントガムは冷涼感を前面に出した商品

- グリーンガムは優しい初摘みミントの香りが特徴

- ハッカ飴はメントール感が直球で余韻が長い

- 購入は公式通販や直営モールを優先して安全性を確保

- 輸入菓子は信頼できる出品元やレビューを確認する

- 最終的には清涼感の強さと甘さの好みで選ぶ

以上の点を踏まえると、カルミンに代わる体験は完全に同じではないものの、さまざまな菓子がそれぞれ異なる角度から「懐かしさ」や「爽快感」を提供していることがわかります。用途やライフスタイルに合わせて、最も心地よい一品を選ぶことが満足感につながると考えられます。